"Freud, l'Ultima Analisi" (2024) - La Recensione

❗SPOILER ALERT❗

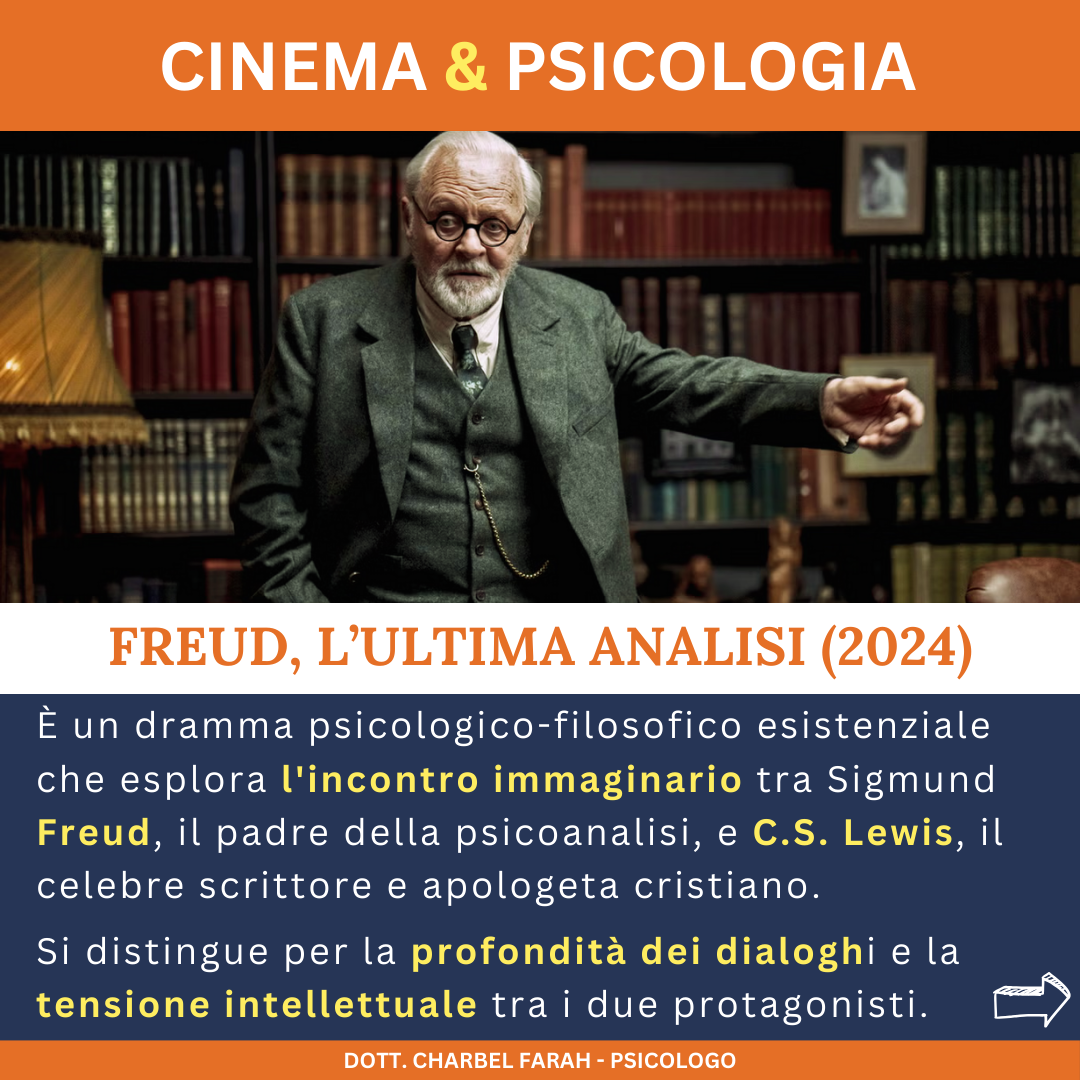

"Freud, l'ultima analisi" è un dramma psicologico-filosofico esistenziale che esplora l'incontro immaginario tra Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, e C.S. Lewis,1 il celebre scrittore e apologeta cristiano. Questo adattamento cinematografico, diretto da Matthew Brown, si distingue per la profondità dei dialoghi e la tensione intellettuale tra i due protagonisti, interpretati magistralmente da Anthony Hopkins e Matthew Goode.

Freud come Figura Umana e Vulnerabile

La rappresentazione di Freud come un uomo affaticato evidenzia il lato umano dello psicoanalista. Nonostante la sua fama come pensatore rivoluzionario, il film mette in risalto la vulnerabilità e la sofferenza dell'uomo dietro le teorie. È un Freud che riflette sul proprio passato e sulle implicazioni della sua opera, mostrando un certo disincanto ma anche una consapevolezza del lascito intellettuale che lascerà.

La Stanchezza come Metafora Esistenziale

La figura di Freud, stanca ma determinata, può anche essere vista come una metafora del peso esistenziale che ogni individuo affronta. Freud rappresenta un uomo che, pur consapevole della fragilità della condizione umana e della complessità della psiche, continua a cercare risposte. La stanchezza, quindi, non è solo fisica ma anche simbolica, rappresentando il viaggio intellettuale e spirituale dell'uomo di fronte ai grandi interrogativi della vita.

Possiamo interpretare il percorso di Freud nel film, come una transizione esistenziale e spirituale, influenzata dalla sua malattia e dalla consapevolezza della morte imminente. Il film suggerisce che Freud, noto per il suo approccio razionale e materialista, si trovi in un momento di profonda riflessione, che lo spinge a rivalutare aspetti dell'esistenza.

La scelta di introdurre un contatto con C.S. Lewis, noto per la sua difesa della fede cristiana e per la sua esplorazione di temi legati all'aldilà, simboleggia questa apertura di Freud a un dialogo con prospettive diverse dalla sua. La scena in cui Freud appare aver già letto l’opera di Lewis (Il problema della sofferenza, per esempio) è significativa. Non rappresenta solo un tentativo di comprendere il pensiero altrui, ma anche una ricerca di risposte in territori inesplorati, forse per dare un senso alla sua sofferenza e alla condizione umana.

Questo spostamento verso un dialogo con la spiritualità non implica necessariamente che Freud abbandoni il suo scetticismo, ma piuttosto che la vicinanza alla morte lo porti ad affrontare quesiti che aveva ritenuto irrilevanti o insormontabili in precedenza. È un momento di vulnerabilità e introspezione che arricchisce il suo personaggio, lasciando spazio a una nuova complessità.

In termini narrativi, questo percorso non solo approfondisce la figura di Freud ma crea anche un potente confronto con Lewis, il cui approccio esistenziale e spirituale rappresenta quasi l’opposto del pragmatismo freudiano. Il film, quindi, usa questa interazione per mettere in scena uno scontro (e un incontro) tra due visioni del mondo, che culminano in una riflessione sull’ignoto e sull’essenza stessa dell’esperienza umana.

La Cornice della Guerra e il Declino dell'umanità

La guerra, probabilmente la Prima Guerra Mondiale o un riferimento generale ai conflitti mondiali, fa da sfondo alla narrazione e simboleggia il caos e la distruzione della civiltà, temi centrali nell’opera freudiana. Freud, nella sua vecchiaia, sembra confrontarsi non solo con il declino del proprio corpo, ma anche con quello della società intorno a lui. La cornice della guerra rafforza l’idea della decadenza culturale e spirituale, temi che Freud stesso ha esplorato nei suoi scritti, come in Il disagio della civiltà.

Approccio Psicologico

Il film evidenzia il conflitto tra l'approccio scientifico e razionale di Freud e la dimensione spirituale e affettiva di Lewis. Freud rappresenta un pensiero radicato nella disillusione e nella razionalità, influenzato dalla sua storia personale e dai traumi dell'infanzia. Lewis, al contrario, cerca conforto nella fede come risposta al dolore umano. Questo scontro di prospettive offre uno spunto per riflettere sul ruolo della psicoanalisi e della religione nella comprensione della sofferenza e dell'identità.

Il film si immerge quindi nel cuore della psicoanalisi, mettendo in luce non solo la teoria ma anche il tormento personale di Freud. L'opera esplora il rapporto tra mente e trauma, evidenziando come Freud interpreti l'esperienza umana attraverso il prisma dell'inconscio. La sua visione della psiche è intrinsecamente collegata a una lotta costante con i propri fantasmi interiori, come il senso di perdita e l'inevitabilità della morte.

Il film si sofferma anche sul concetto di transfert e resistenza, sia nella relazione tra i personaggi che nel dialogo stesso con lo spettatore. Freud, per esempio, non è solo un pensatore razionale, ma anche un uomo che si scontra con i limiti della comprensione scientifica davanti al doloreumano. L'interazione con Lewis, un uomo di fede, rappresenta quasi una seduta psicoanalitica in cui Freud deve confrontarsi con le proprie convinzioni più profonde e le proprie vulnerabilità.

Dal punto di vista psicodinamico, il film suggerisce che il razionalismo di Freud potrebbe essere una difesa contro il caos emotivo e l'angoscia esistenziale. L'intensità del dibattito tra Freud e Lewis diventa così un simbolo della dialettica interna tra emozione e ragione, tra il bisogno di controllo e l'accettazione dell'incertezza.

Approccio filosofico-Esistenziale

Il confronto tra Freud e Lewis è una rappresentazione simbolica delle domande esistenziali che caratterizzano l'essere umano: qual è il senso della vita? Come affrontiamo il dolore e la morte?

Il film suggerisce che non esistono risposte definitive; anche due pensatori così brillanti si trovano di fronte a un mistero insondabile, incapaci di trovare verità assolute.

Il film, quindi, pone domande cruciali sulla natura della sofferenza e sul significato della vita. Freud, con la sua visione materialistica, rappresenta una prospettiva nichilista che rifiuta la trascendenza e cerca risposte all'interno della condizione umana. Al contrario, Lewis propone una visione teleologica, in cui la sofferenza trova un senso nella fede e nella possibilità di redenzione.

Il dibattito tra i due protagonisti non offre risposte definitive, ma invita lo spettatore a esplorare il significato della propria esistenza. Temi come la mortalità, la ricerca di senso e la capacità di affrontare il dolore sono affrontati con intensità. Lewis sfida Freud a considerare che la vita possa essere più di un accumulo di esperienze e sofferenze, un'idea che scuote il rigido pragmatismo freudiano.

Inoltre, il film esplora il concetto di libertà e responsabilità, sia individuale che collettiva. Freud e Lewis, pur divergendo nei loro approcci, convergono nell’idea che la consapevolezza del dolore e della propria vulnerabilità possa portare a una maggiore autenticità nell’esistenza umana. Questa consapevolezza, sebbene dolorosa, diventa un'opportunità per crescere e per connettersi agli altri.

Riflessione Spirituale

Dal punto di vista spirituale, il film esplora la tensione tra fede e scetticismo, evidenziando come entrambi possano essere risposte legittime alla condizione umana. Lewis esprime un’adesione sincera alla speranza trascendente, mentre Freud, segnato dal cinismo, si ritira in un rigido razionalismo. Questa dinamica invita il pubblico a interrogarsi su come la spiritualità possa essere una risorsa per affrontare le difficoltà, ma anche su come il dubbio possa spingere alla ricerca di significati più profondi.

Il rapporto tra Freud e la figlia Anna

Il rapporto tra Sigmund e sua figlia Anna viene rappresentato come una relazione complessa, che mette in evidenza sia la loro vicinanza personale che le tensioni sottese alla loro dinamica. Anna, una figura centrale nella vita di Freud sia sul piano personale che professionale, appare come una donna profondamente devota al padre, ma al contempo in cerca di una propria indipendenza emotiva e intellettuale.

Il film suggerisce una tensione tra il suo desiderio di autonomia e l’influenza dominante del padre, che la proteggeva ma anche, in un certo senso, la controllava.

Dal punto di vista storico, il legame tra Freud e Anna era effettivamente molto stretto. Anna Freud divenne una figura di rilievo nella psicoanalisi, sviluppando contributi significativi nell’ambito della psicologia infantile. Tuttavia, il film sembra caricare questa relazione di un peso drammatico ulteriore, inserendo temi come la sua identità personale e il conflitto tra il ruolo di figlia e quello di erede intellettuale.

Questa rappresentazione, seppur in parte romanzata, coglie alcuni aspetti reali della loro relazione, come il fatto che Anna fosse una delle principali confidenti del padre durante i suoi ultimi anni, specie durante l’esilio a Londra. Tuttavia, il focus drammatico sulla loro dinamica potrebbe sacrificare alcune sfumature storiche per favorire l’impatto narrativo ed emozionale del film

CRITICA

1. Psicologia

L'esplorazione psicologica del film, sebbene profonda, potrebbe sembrare a tratti troppo didascalica. La rappresentazione di Freud e della psicoanalisi può risultare eccessivamente ancorata agli stereotipi: il "rigido scienziato razionale", privo di aperture verso altre prospettive, non rende pienamente giustizia alla complessità della figura storica di Freud. Nella sua vita reale, Freud mostrava una certa sensibilità verso dimensioni non strettamente razionaliste, come dimostrano i suoi studi sull'arte, sui miti e sulla religione come fenomeni umani.

Una critica potrebbe essere rivolta al rischio di una polarizzazione troppo netta tra Freud e Lewis, riducendo l'interazione a un dibattito schematico più che a una vera esplorazione di sfumature.

Si sarebbe potuto esplorare meglio, ad esempio, il legame tra i meccanismi di difesa psicologica e le scelte esistenziali, creando dialoghi che stimolassero una riflessione più strutturata sul rapporto tra mente e significato.

2. Filosofia esistenziale

Il film sembra privilegiare una visione dicotomica tra scienza e fede, che potrebbe risultare anacronistica. La riflessione contemporanea sulla psicoanalisi e sulla spiritualità suggerisce che i due ambiti non sono necessariamente in contraddizione, ma possono coesistere come diverse modalità di comprendere l'esperienza umana.

Il potenziale narrativo sembra in parte sacrificato. Lewis rappresenta una visione della fede che potrebbe essere articolata attraverso riferimenti più espliciti alla teologia o al significato simbolico della sofferenza. Allo stesso modo, Freud, che nei suoi scritti non si limita a un rifiuto categorico della religione ma ne indaga la funzione psicologica, avrebbe potuto offrire una prospettiva più sviluppata.

3. Regia e Narrazione

I dialoghi avrebbero potuto essere più profondi e articolati. Il film, pur eccellendo nell’intento di rappresentare un dibattito tra due figure intellettuali di spessore come Freud e Lewis, non esplora pienamente le implicazioni più complesse delle loro idee. Molti temi psicologici e spirituali accennati avrebbero meritato un’analisi più dettagliata.

Ad esempio, Freud avrebbe potuto espandere la sua visione sull’inconscio e la funzione psicologica della religione, collegando le sue argomentazioni ai suoi lavori principali come L’interpretazione dei sogni o Il disagio della civiltà. Allo stesso modo, Lewis avrebbe potuto approfondire il suo concetto di fede come risposta alla sofferenza, ispirandosi al suo pensiero teologico e filosofico, come espresso in Il problema della sofferenza.

La loro capacità di articolare idee complesse avrebbe potuto fornire allo spettatore un’esperienza intellettuale più coinvolgente.

4. Potenziale Inespresso

Un’ulteriore profondità nei dialoghi non avrebbe necessariamente chiuso il discorso, ma avrebbe permesso di affrontare in modo più dettagliato temi universali come la sofferenza, il significato della vita e il ruolo della fede o della ragione.

Lasciare il discorso aperto è una scelta artistica valida, ma senza un'elaborazione sufficiente, il film rischia di sembrare incompiuto, con molte idee lasciate a metà strada.

Conclusione

"Freud, l'ultima analisi" è un'opera ambiziosa, che si rivolge a un pubblico specifico amante del dibattito intellettuale e filosofico. Nonostante alcune limitazioni nella complessità narrativa e nella caratterizzazione, il film riesce a stimolare riflessioni profonde.

Conoscendo lo spessore intellettuale e filosofico sia di Freud che di Lewis, sarebbe stato naturale aspettarsi dialoghi che non solo introducessero i loro punti di vista, ma che li sviluppassero in modo più completo e articolato. Le loro teorie e scritti rappresentano un patrimonio ricco e complesso, e il film sembra limitarsi a un approccio superficiale, accennando ad alcuni concetti senza approfondirli davvero.

Elaborare meglio i concetti non avrebbe solo arricchito il film dal punto di vista narrativo, ma avrebbe anche reso giustizia al peso intellettuale dei protagonisti. Gli spettatori avrebbero così potuto immergersi maggiormente nei dilemmi filosofici e psicologici che il film intende esplorare, mantenendo comunque la libertà di interpretare e concludere secondo il proprio punto di vista.

Una maggiore articolazione nei dialoghi, infatti, avrebbe permesso al film di cogliere la complessità delle idee in gioco, rendendo l’esperienza cinematografica più completa e appagante. Il film rimane un’opera stimolante, ma lascia nello spettatore la sensazione di un potenziale inespresso, che avrebbe potuto arricchire ulteriormente il dibattito tra psicologia, filosofia ed esistenzialismo.

Tuttavia, Il suo valore risiede nel porre al centro dell’attenzione l’intreccio tra psiche e spirito, offrendo agli spettatori uno spazio per riflettere sulle proprie convinzioni e sui propri dubbi esistenziali.

La forza di "Freud, l'ultima analisi" risiede nella sua capacità di intrecciare dimensioni psicologiche e filosofiche, stimolando una riflessione profonda sull’esperienza umana. L'opera non solo illumina la psiche attraverso le lenti della teoria psicoanalitica, ma invita anche lo spettatore a esplorare i propri dilemmi esistenziali, facendo del cinema uno strumento di introspezione e crescita personale.

Il mio voto per il film è 7️⃣ su 🔟

Dott. Charbel Farah - Psicologo

[1] C.S. Lewis (Clive Staples Lewis, 1898–1963) è stato un noto scrittore, accademico e apologeta cristiano britannico, autore di opere celebri come Le cronache di Narnia e Mere Christianity (Cristianesimo così com’è). Professore di letteratura inglese presso l’Università di Oxford e successivamente Cambridge, era particolarmente interessato alla filosofia, alla teologia e al pensiero esistenzialista, temi che emergono chiaramente nei suoi scritti.

Interesse verso la psicologia

C.S. Lewis non si occupò direttamente di psicologia come disciplina accademica o scientifica, né espresse un interesse esplicito per le teorie psicologiche del tempo, come quelle di Freud. Tuttavia, la psicologia intesa come esplorazione dell’animo umano era implicita nella sua riflessione. Nei suoi scritti, affrontò questioni psicologiche attraverso un'ottica filosofica e spirituale, come il ruolo del dolore, il desiderio, il peccato e il conflitto interiore.

Interesse filosofico ed esistenzialista

Lewis era profondamente interessato alla filosofia e al pensiero esistenzialista, soprattutto in relazione alle domande sul significato della vita, la fede, il libero arbitrio e la sofferenza. La sua conversione dal materialismo all’apologetica cristiana lo portò a esplorare i dilemmi esistenziali in opere come Il problema della sofferenza, dove cerca di conciliare il male e la sofferenza con l’esistenza di un Dio benevolo. In conclusione, Lewis non si focalizzò sulla psicologia come Freud, ma condivise con lui l’esigenza di indagare la condizione umana, sebbene attraverso prospettive e strumenti molto diversi. Questo rende il confronto tra i due, immaginato nel film Freud, l’ultima analisi, ricco di spunti di riflessione.