Per Te (2025) - Recensione psicologica

pubblicato il 25 ottobre 2025

❗SPOILER ALERT❗

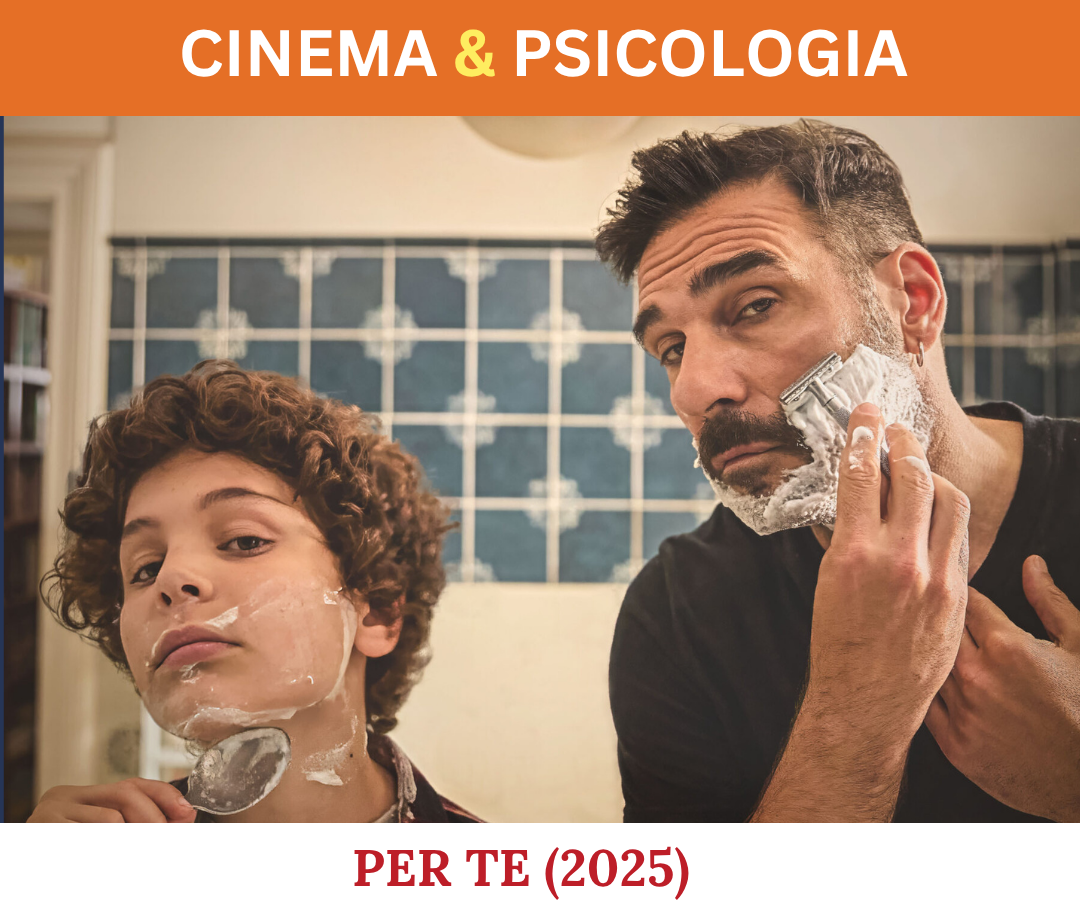

"Per te", diretto da Alessandro Aronadio e interpretato da Edoardo Leo (Paolo), Teresa Saponangelo (Michela), Javier Francesco Leoni nel ruolo del figlio e Giorgio Montanini che interpreta (Nicola) il fratello di Paolo, commuove perché non trucca le carte: ci fa entrare in casa di una famiglia quando l’Alzheimer bussa troppo presto.

È una storia vera, ispirata a Mattia Piccoli e a suo padre Paolo, narrata in "Un tempo piccolo" di Serenella Antoniazzi; Mattia è stato premiato come Alfiere della Repubblica per l’esempio di cura.

Ne viene fuori un cinema sobrio e preciso, di tenerezza concreta: pochi gesti, molte sfumature, zero retorica. E una domanda che non smette di vibrare: "che cosa tiene insieme una famiglia quando i ricordi si sfilacciano?"

Cosa è l’Alzheimer? Cosa ci dice la scienza?

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa del cervello: vuol dire che, nel tempo, le cellule nervose si danneggiano e muoiono, e questo porta a una perdita progressiva di memoria, linguaggio, orientamento, capacità di giudizio e autonomia nella vita di tutti i giorni.

Non è “normale invecchiamento”, ed è la causa più frequente di demenza, cioè di quel calo delle funzioni cognitive che diventa così importante da interferire con la vita quotidiana.

A livello biologico, nella malattia di Alzheimer si accumulano proteine anomale (come amiloide e tau) che interferiscono con le connessioni tra i neuroni e fanno progressivamente restringere e funzionare peggio il cervello. Il risultato, nel tempo, non è solo “dimenticare le cose”: è cambiare il modo di pensare, di riconoscere, di decidere e perfino di comportarsi.

L’impatto dell’Alzheimer sul malato – Come lo vediamo nel film?

Il film, con pudore, apre uno spiraglio su ciò che accade dentro. In Paolo cambiano il senso di sé, le piccole sicurezze dei gesti quotidiani, il modo di abitare il tempo. Comincia a dimenticare (il codice della carta di credito), i luoghi familiari.

Tutto ciò porta a degli effetti esistenziali drammatici come la perdita del lavoro, che non è solo una questione economica: è uno strappo d’identità — ruolo, appartenenza, utilità.

Da lì affiorano vergogna, la paura di diventare un peso, perfino la tentazione di autoescludersi “per proteggere gli altri”.

Lutto anticipato

Con l’Alzheimer il lutto arriva prima: non come uno strappo, ma come sfilacciatura. Il film lo racconta senza enfasi: la diagnosi è un’onda d’urto, poi chi ami sembra allontanarsi lentamente pur restando lì, davanti a te.

Non è una morte di colpo: è una perdita a frammenti. In casa ci si muove tra due poli — l’impotenza e la voglia di fare tutto — non per fermare la malattia, ma per stare.

È una presenza che ha un valore: rifiutare l’idea di espellere qualcuno solo perché una parte di lui si deteriora. Nella memoria di chi ama, la persona resta intera; anche quando, nella sua memoria, gli altri cominciano a sfumare.

Il punto di svolta: dalla finzione alla verità

Nella prima metà del film Paolo prova a tenere insieme tutto facendo finta che vada bene: nasconde la diagnosi al figlio “per proteggerlo”, organizza uscite e momenti speciali per recuperare in fretta ciò che non hanno mai fatto e ciò che forse non potranno più fare.

Ma quella corsa forzata ha un costo. Il figlio sente che è tutto costruito, si irrigidisce, prova disagio e rabbia. La coppia stessa si tende. E i rischi aumentano, fino all’episodio in auto. È una normalità di facciata che non regge più.

La svolta arriva in una stanza d’albergo. È lì che Michela smette di assecondarlo e gli mette davanti la verità: non possiamo più fingere come se niente fosse, non possiamo continuare a rincorrere quello che se ne sta andando. Bisogna reagire. Lei gli dice chiaramente cosa va fatto: «Parla con tuo figlio e digli la verità. Dobbiamo vedere il medico. E devi vedere tuo fratello». In altre parole: basta isolamento, basta romanticizzare la fuga. Serve fare posto alla realtà e farlo insieme.

Da quel momento cambia tutto. Non si tratta più di trattenere con le unghie qualcosa che si sta perdendo, ma di costruire un modo nuovo di stare insieme mentre succede. Il figlio smette di essere tenuto fuori e diventa parte attiva. La coppia ritrova un equilibrio meno “festoso” e più vero. Il fratello rientra nella storia familiare.

Paolo non è più da solo a portare la malattia: gli altri diventano parte della sua memoria e della sua tenuta emotiva. Dentro questo cambio di rotta ci sono anche piccoli segni concreti, quasi silenziosi, che il film usa per farci capire che la direzione è cambiata. Uno di questi è l’orso di peluche gigante che viene messo in deposito: è un gesto simbolico che significa: smettiamo di riempire lo spazio (e il tempo) di cose-ripiego, facciamo spazio al presente vero.

Questo è il cuore del film: il passaggio dalla paura “ti sto rovinando la vita, allontanati da me” alla posizione “stiamo dentro questa cosa insieme”. Dalla vergogna a cui segue l’allontanamento, alla responsabilità condivisa che tiene unita la famiglia. Non più “ho perso tutto”, ma “non sono solo”.

“C’è una cura?”: cosa significa cura, davvero

Il film è molto chiaro su questo punto: oggi non esiste una cura che faccia tornare indietro i ricordi. Non possiamo “aggiustare” il cervello e riportarlo com’era prima. Ci sono farmaci che possono alleviare alcuni sintomi (memoria, attenzione, comportamento), e per alcune persone nelle fasi iniziali, selezionate in centri specializzati con esami specifici, esistono terapie che possono rallentare un po’ la progressione. Ma anche queste non cancellano la malattia, e hanno benefici e rischi che vanno valutati caso per caso.

Quello che il film mostra, però, è un altro tipo di cura. Una cura che non è tecnica: è relazionale. È fatta di:

- routine chiare che danno orientamento e sicurezza,

- ambienti accoglienti e semplificati, senza caos,

- storie, musica, ricordi condivisi che parlano ancora alla parte emotiva,

- presenza reale accanto alla persona, non solo assistenza pratica,

- compiti possibili, per non togliere tutto il senso di utilità,

- corpo in movimento, contatto, gesti lenti,

- parole gentili, comprensibili,

- e una rete che sostiene chi si prende cura, perché nessuno regge da solo.

Questa non è la cura che “guarisce la malattia”.

È la cura che protegge la persona dentro la malattia, e protegge i legami attorno a lei. In altre parole: è la cura che tiene insieme la famiglia mentre la memoria si sfila.

Memoria come bene comune

Il film ci porta a una domanda semplice e enorme: dove vive davvero la nostra memoria? "Per te" suggerisce che non sta solo “nel cervello”. La memoria è anche fuori da noi: nelle foto salvate, nei messaggi vocali, nei bigliettini scritti a mano, nelle abitudini quotidiane. Ma soprattutto vive nelle persone che ci conoscono.

È quello che in clinica chiamiamo mente estesa: agende, app, etichette sui cassetti, ma anche una voce che ti chiama per nome nel modo giusto. Tutto questo non è una stampella: è parte attiva del ricordare.

Il film ci ricorda che la nostra storia personale non è mai soltanto personale. È cucita insieme a quella degli altri. Anche quando Paolo sente di “perdere pezzi”, la sua famiglia tiene insieme l’immagine intera di chi è, e gliela rimette addosso ogni giorno. Lui teme di scomparire, loro lo trattengono. Questo è forse il punto più tenero e importante del film: non sei solo ciò che ricordi di te stesso. Sei anche ciò che gli altri ricordano di te, e scelgono di non lasciarti cadere.

Perché questo film serve (anche a chi non vive l’Alzheimer)

"Per te" parla di Alzheimer, sì, ma in realtà parla di tutti noi. Ci insegna una cosa semplice e difficilissima: stare nella realtà senza scappare. Dire la verità senza ferire, ma senza fingere.

Accettare che c’è un limite — della memoria, del corpo, del tempo — e scegliere comunque di esserci. Mostra che la dignità di una persona non è la sua “performance”: non è quanto ricorda, quanto produce, quanto è autonoma. La dignità è nel legame. È in come ci teniamo stretti quando diventa scomodo farlo. E ci lascia un’ultima idea, che resta addosso dopo il film: la nostra vita non è fatta solo di ciò che riusciamo a ricordare. È fatta anche di chi ci ricorda, quando noi non riusciamo più.

Il mio voto per il film è 7️⃣ su 🔟

Dott. Charbel Farah - Psicologo

Bibliografia essenziale

- Alzheimer’s Association. (2025). Alzheimer’s disease facts and figures.

- AIFA/EMA (2024–2025). Aggiornamenti su terapie per l’Alzheimer.

- Centro Nazionale Demenze – ISS (2024–2025). Percorsi diagnostico‑assistenziali.

- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 58, 7–19.

- Cochrane Dementia Group (2023–2025). Cognitive Stimulation Therapy.

- Lancet Commission (2024). Dementia prevention, intervention, and care – Update.

- WHO (2019 → aggiornamenti 2024–2025). Guidelines on risk reduction of cognitive decline and dementia.

| Approfondimento clinico – ALZHEIMER: il ruolo di Psicologia, Psicoterapia e Psichiatria |

| Psicologia Il supporto psicologico aiuta il malato e chi gli sta vicino a dare un nome a quello che sta succedendo, invece di viverlo nel caos. Questo include:

Qui entriamo nell’incontro più profondo e continuo, spesso individuale, di coppia o familiare.

Psichiatria La psichiatria entra quando, oltre ai problemi di memoria, compaiono ansia intensa, depressione, agitazione, insonnia, sospettosità, momenti di aggressività o confusione comportamentale. Questi sono chiamati sintomi comportamentali e psicologici della demenza (in inglese BPSD) e sono tra le cose più dure da sostenere a casa. Lo psichiatra valuta se c’è una depressione o un disturbo d’ansia trattabile, se c’è rischio per la sicurezza, e quando davvero è necessario usare farmaci mirati. L’idea oggi non è “sedare la persona”, ma ridurre la sofferenza e prevenire situazioni pericolose — sempre con la minima dose e per il minor tempo possibile, perché gli psicofarmaci in età avanzata possono avere effetti collaterali importanti. Quindi:

|